(TESTO E LETTURA: EMANUELA BARAVELLI AD ALTA VOCE 2023)

Giulia Cavallari Cantalamessa nasce ad Imola nel 1856 in una famiglia acculturata ma non benestante che però vanta una presenza non comune, nonna Maddalena, fondatrice della prima scuola femminile in città cosa ancor più degna di nota se si pensa che nel 1861, nell’allora neonato Regno D’Italia l’analfabetismo femminile era pari allo 84% .

Il restante 16% era costituito da fanciulle aristocratiche e dell’alta borghesia educate in casa da precettori privati e da ragazze della media e bassa borghesia a cui nei collegi veniva insegnato cucito, rammendo, ricamo e, se particolarmente agiate anche uno strumento come arpa o pianoforte o una lingua straniera attuando quella che da più parti è stata definita una “educazione senza istruzione” ritenuta non necessaria per il ruolo di moglie e madre che la società riservava alle donne. L’istruzione universitaria era poi loro vietata e potevano al massimo partecipare a specifiche lezioni su invito del professore o come uditrici ad alcuni corsi. Per raggiungere una scolarizzazione di massa venne allora varata la legge Casati che creava un sistema scolastico obbligatorio su tutto il territorio italiano e finalmente nel 1875 venne permessa alle donne l’iscrizione universitaria purché in possesso dei titoli necessari.

Ecco che alcune ragazze chiesero di essere ammesse al liceo sollevando le proteste di molti presidi che sostenevano che le classi miste potevano essere portatrici di turbamenti e che le classi esclusivamente femminili non erano economicamente sostenibili dato l’esiguo numero di richieste. Dopo molti dibattiti, anche parlamentari, si risolse che fossero il preside ed il collegio dei professori a decidere, istituto per instituto, l’accettazione delle domande. Ed è così che sulla scrivania del preside del Galvani arriva la domanda di ammissione all’anno 1876/77 di Giulia. Nei verbali del liceo non c’è traccia della discussione sull’argomento perché evidentemente nessuna obiezione fu sollevata, né dal preside né dai professori, e ciò fa molto onore al nostro istituto perché in tante altre parti d’Italia non fu così. Giulia diventa così la prima, e per quell’anno unica, studentessa del liceo, si diploma l’anno successivo e si iscrive alla facoltà di lettere all’università di Bologna grazie anche all’esonero dal pagamento delle tasse previa certificazione del Sindaco di Imola sulla ” nullatenenza del padre sia in beni rustici che fabbricati ” e sulle ” ristrettezze economiche in cui versa questa famiglia di 4 persone che può confidare solo sullo stipendio del capofamiglia, economo presso il locale ospedale”.

All’ Università ha come insegnante il Carducci e come compagno di corso il Pascoli con il quale condivide il giorno di laurea, il 26 giugno 1882, giorno in cui Giulia diventa la prima donna laureata in Lettere d’Italia. Con il Pascoli l’amicizia è caratterizzata da affetto e cameratismo come rivela un episodio riportato dalla sorella del poeta. Pare che Giulia, invaghitasi di un compagno tale Lodovico Frati, si veda recapitare sul banco due endecasillabi in rima baciata scritti dal Pascoli che recitano:

” In penitenza de li miei peccati

t’amo Giulietta. Lodovico Frati”

Giulia si dimostra spiritosa, accetta volentieri la presa in giro e manterrà i contatti col poeta fino alla morte di quest’ultimo. Per il Carducci nutrirà riconoscenza ed un affetto largamente ricambiato tanto che diventerà istitutrice della figlia Libertá, la Titti citata in “Davanti San Guido” e che non sarà l’unica rampolla di illustre famiglia seguita negli studi perché per un paio d’anni sarà istitutrice anche di Linda e Tullio Murri diventando protagonista di un episodio rivelatore di un lato oscuro della personalità di Linda Murri. Infatti in un libro del 2003, scritto dalla figlia di Tullio nel tentativo di riabilitare la memoria del padre, viene riportato di una interrogazione a Tullio mentre Linda, probabilmente annoiata, si aggira alle spalle di Giulia ed armeggia con il suo vestito, vestito che le è costato molti sacrifici ma che Giulia, come ogni ragazza ben educata dell’epoca, riteneva necessario indossare per essere sufficientemente decorosa quando si recava in casa altrui. Quando sente freddo lungo la schiena si volta e vede l’abito tagliato dall’orlo fino alla vita lancia un grido di sgomento al quale accorre la madre dei ragazzi. Dapprima si scusa imbarazzata e le assicura che sottoporrà Tullio ad una punizione adeguata ma alle proteste di Giulia diventa gelidamente distaccata come se si trovasse di fronte a una sciocchina che anche un ragazzino può prendere in giro. Non va meglio col padre, il prof. Augusto Murri, che dopo averle consigliato di ” non angustiarsi per quel mariuolo di Tullio” la esonera dall’incarico.

Inutile dire che Giulia,avendo toccato con mano le dinamiche familiari di casa Murri, sarà sempre una accesa sostenitrice dell’innocenza di Tullio quando verrà accusato dell’omicidio del cognato, omicidio per il quale verrà condannato e sconterà 17 anni di carcere.

A 30 anni si sposa con Ignazio Cantalamessa, medico, arrivando in municipio al braccio di Giosué Carducci che volle farle da accompagnatore e ,nello stesso anno, nasce la figlia Laura. Abbandona il lavoro per dedicarsi alla composizione di poesie, saggi e conferenze ma quando, dopo soli 10 anni di matrimonio, il marito muore per una infezione contratta sul lavoro decide di accettare il posto di direttrice delle scuole professionali femminili, le future Elisabetta Sirani. Le riorganizza aggiungendo lezioni di stenografia, telegrafis e computo per collocare efficacemente le ragazze in quei settori della PA, come le Poste e gli ufficio comunali, che si stanno aprendo al lavoro femminile. Il successo è tale che verrà chiamata a dirigere un istituto femminile a Torino dove rimarrà 30 anni.

In estate raggiunge la figlia che si sta specializzando in pediatria in Germania ed organizza corsi gratuiti di alfabetizzazione per gli emigrati italiani nei locali di una birreria di Monaco. Allo scoppio della l guerra mondiale, allestisce a Bologna alcune scuole dotate di aule luminose e giardini per accogliere gratuitamente I bimbi dei richiamati al fronte. Trascorrevano lí l’ intera giornata e venivano loro assicurati istruzione assistenza medica, attività fisica ma soprattutto tre pasti al giorno.

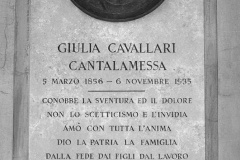

Muore a Bologna nel 1935 e oggi viene ricordata come una delle protagoniste di quella che è tra le rivoluzioni meglio riuscite del 900, almeno in Occidente, cioè quella che rivendicava il diritto delle ragazze ad essere istruite negli stessi istituti e con gli stessi programmi offerti ai colleghi maschi arrivando così a conseguire i medesimi titoli legali grazie ai quali accedere ad una professione, garanzia di emancipazione ed indipendenza, trasformandosi da mogli, madri, sorelle in cittadine.